【PHOTO INDEXに戻る】

|

●フィルム現像液のこと ●薬剤保存容器のこと ●現像タンクのこと ●フィルム現像時間のこと ●現像結果測定のこと ●現像液の溶解のこと |

●停止液のこと ●フィルムリールのこと ●撹拌のことなど ●引伸機とレンズのこと ●現像液の保存のこと ●定着液のこと |

●D-76希釈液のこと ●大量現像方法のこと ●ネガキャリアのこと ●印画紙のこと |

|

●フィルム現像液のこと 【もくじに戻る】 私はD-76を1:1に希釈して使用している。 D-76という現像液はコダックが開発した処方で、モノクロフィルム現像液のスタンダードとして有名だ。 ほかにもいくつかの既製調剤や処方を試したりしたが、全面的に切り替えるほどのメリットが感じられず、けっきょく「標準現像ならばD-76で充分」というところに落ち着いている。 常用品はコダック製1ガロン(約3.8リットル)用粉末剤である。現像液は、あまり大量に保存しても薬剤の劣化が不安があり、私の場合、年間撮影本数100〜200本程度のフィルム消費と現像方法(1:1希釈現像)との兼ね合いから、この1ガロンくらいがちょうどいい按配だろう。 現像液はここ10年ほどの間に濃縮液タイプのものが広く出回るようになったが、あの重たいボトルを買って帰ることを考える、ちょっとつらいものがある。それに粉末薬剤の溶解は作業の手間がかかるけれど、なんとなく料理の下ごしらえみたいな感じで、なかなかいいものだ。 |

|

●現像液の溶解のこと 【もくじに戻る】 現像薬を溶くための水は、「蒸留水がよいとか、汲み置きしたものを使えとか、よく沸騰させて水中に含まれる空気を飛ばすようにせよ」など、いろいろ厳しいことが言われるけれど、私はかなり無頓着である。 給湯器から出る50度前後の湯をそのまま使い、攪拌棒で一気にガバガバとかき混ぜる。 1ガロン(3.8L)が悠々入るほどのおおきなメスカップがないので、手ごろなポリバケツを調達して、マジックインキで1ガロンの目印のラインをつけたもので間に合わせている。 ちなみに、写真のバケツはDIYショップの特売コーナーで購入したもの。 1ガロンより少なめの湯に、D-76粉末剤をザバザバっと放り込んで充分に攪拌し、完全に溶けきった頃合いを見て、目印の1ガロンラインまで水を注ぎ足し、D-76原液のできあがり。 薬剤と水量の誤差が気にならないでもないが、溶解時の誤差以外にも、現像の誤差はいくらでもある。全体として「そこそこ」の精度が保てていれば、モノクロフィルムの現像なんてのはある程度のクォリティが得られるものだ・・・・というのが言い訳半分の、私の論理なので。(笑) |

|

●現像液の保存のこと 【もくじに戻る】 D-76・US1ガロンはメートル法換算で約3.8リットル〔確か・・・・・・)。私の使っている、35mmフィルム/2本用のナイコール式現像タンクは、容量が400cc〜500cc〔たぶん・・・・・・・)。D-76・1:1の希釈液を使い捨てで処理する場合、フィルム1本あたりの使用量は200〜250ccということになる。D-76・1ガロンで十数本が処理できる勘定だ。さらに、私は現像本数が多いときは、フィルムを背中合わせにして1本のリールに「二重巻」で巻き込む。荒技だけれど、2本用タンクで一度に4本のフィルムが現像できるのがうれしい。 この方法だと、1ガロンのD-76で35ミリフィルム・おおよそ30本以上が処理できることになる。 撮影ペースと照らし合わせてみると、私のD-76現像液の保存期間は、およそ2か月位というところか。幸いにして、これまでに現像液が劣化して悪影響が出たという記憶はない。 |

|

●薬剤保存容器のこと 【もくじに戻る】 現像液(原液)保存には、市販の写真薬剤用のものを使っている。大小2ヶ所の注ぎ口がついた角形で、酸化防止のための浮子(うき)を浮かべるタイプだ。その昔、モノクロ現像を始めたころに買ったもので、ひどく汚れてしまっているが、いまだに現像液・定着液ともに、これを使い続けている。 確かチェリー(現:コニカ)製だったと思う。最近は店頭で見かけなくなったが、製造中止となったのだろうか。 |

|

●停止液のこと 【もくじに戻る】 停止液・・・・これはいうまでもなく酢酸。定着液同様、これも容積・重さともにかさばるから、買い出しはクルマでないとつらい。ごくごくオーソドックスに「富士50%酢酸」を、ごく普通に希釈して使用する。 停止処理時間に関しては、あまり神経質に考えていない。とにかく速やかに現像処理がストップすることと、現像液のアルカリを、定着に持ち込まないことだけを考えている。現像のリミット時間がきたら、素早く停止液を注ぎ込んで20〜30秒ほど連続でしっかり攪拌し、現像をちゃんと止めるわけだ。 私は、普段から、何本かのタンクを1分ずらしで一度に処理しているので(最大4本まで・後述)全てのタンクに停止液が注入できるまでは、一番はじめのタンクは最大数分間、停止液の中に留まっていることになる・・・・・・が、酢酸は画像に対しては安定しているから、きっと問題はないだろう・・・・・・と思う(笑)。 余談であるが、この酢酸は、水虫の特効薬でもある(笑) 酢酸を薄〜く希釈した液をたっぷりつくり、それにソックスを浸して水虫の足ではく。その上から、入念にポリ袋などで漏れないようにガードして一晩・・・・・・・酢酸がしみるのを我慢し、翌朝を迎えるのだ。朝は風呂場で、酢酸を吸ってふくれあがった足から丹念に酢酸とフヤケタ垢を洗い流す。・・・・・・・これを一週間ほど繰り返すのだ。他人様から貰い受けた水虫を、この方法で二度ほど駆逐した経験がある。 そうそう、酢酸の濃度はくれぐれも控え目に。 |

|

●定着液のこと 【もくじに戻る】 私の常用定着液は、フジの迅速定着液(4リットル用)「ラピッド・フィクサー」である。 定着液は薬剤の濃度が高いとみえて、粉末だけれど、けっこうなボユームで小さな段ボール箱に入っている。何箱も購入する場合は車で出かけないと、荷物になって大変だ。 使い方にとりたてて特別な工夫などはなく、あくまでメーカーの指示通りの溶解方法を守っている。 定着能力に関しては処理量・スピードともに、かなり強力なようだけれど、ヌケの調子や、経年変化のことを考え、使用限度の半分くらいで新液と交換するが、念のため、時折、生フィルムの切れ端を定着液に浸してヌケのチェックをする。 フィルム片をピンセットではさんで、ゆらりゆらりと動かしながら30秒でヌケるかどうか・・・・その、あたりが新液切り替えの目安である。 フィルムの溶解にもポリバケツと攪拌棒を使うが、念のため、現像液用とは別に定着液溶解用のものを用意し、現像液とは使い分けている。 なお、定着液そのものも、フィルムとプリント用は使い分けないといけないらしい。詳しいことは知らないが、溶解される金属が何とか、かんとか、とにかく科学的な裏付けもあるようなので、あえて危険を冒すこともなかろうと、フィルム用・ペーパー用は別個に保存し、一応使いわけてはいる。 |

|

●現像タンクのこと 【もくじに戻る】 35mmやブローニーフィルムなど、ロールフィルムの現像には、一般的に「現像タンク」が使われる。 ひと口に現像タンクといっても、種類はさまざまだが、個人的にはステンレスタンク/ステンレスリールが使いやすくて、昔から愛用している。一般的にナイコール型と呼ばれているものだ。オリジナルのナイコール社(USA)製ではないが、ほぼ同様の形式の「LPL」製。ステンレス製だから耐久性は充分だが、フタ・キャップ・本体のかみ合わせや、リールを入れた時のすき間の空き具合など、多少の製品バラつきがあるのがご愛嬌。きっと、どこか下町の小さな板金加工屋さんが「こんなもん何に使うのかね」なんて言いながら、一生懸命作ってるんだろうな(笑)・・・・・ 他のメーカーでも類似品があるし、高級なマスコタンクProという優れた現像タンクがあるようだけれど、液の注入・排出のしやすさ、工作精度(?)など、総合的プライスパオーマンスで選べば、この「LPLタンク」がベストチョイスではないかと思う。 |

|

●フィルムリールのこと 【もくじに戻る】 フィルムの乳剤面をうまいこと中空保持させてタンクに納めるのが、現像タンクとセットで活躍するステンレスリールだ。ステンレスの針金が蚊取り線香のごとくスパイラルなっている。単純だけれど、なかなか考えられた構造である。 リール中心の金具にフィルムの端を引っかけ、内側から針金のすき間の空間にフィルムを巻き付けてゆくわけである。35ミリ用リールで、フィルム36カットぶんの長さが巻き込めるようになっている。 通常は、リールひとつに一本のフィルムを巻き込むのだが、私は、2本のフィルムのベース面を背中合わせにして、一度に2本のフィルムを巻き込む「2重巻」を常に行っている。リールに巻かれた状態のネガは、乳剤面同士がわずかなリールの空間をおいて向かい合わせであるから、乳剤面がくっついて現像不良を起こしかねない・・・・・・が、心配するほどではなく、これまでそういう失敗には遭遇していない。おかげで現像作業の効率はすこぶるよい。 ところで、この現像リール、落下にだけは注意が必要である。床に落としたリールは、どこかに歪みが加わってしまうらしく、その後、フィルムの巻き込みがやりにくくなり、ダークバッグの中でスムーズな巻き込みができず、苦労することになる。 |

|

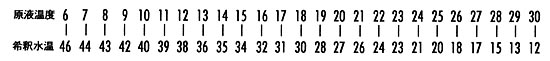

●D-76希釈液のこと 【もくじに戻る】 いざフィルム現像というとき、まずは現像液の準備にとりかかる。常温保存してあるD-76原液を、ポリタンクからメスカップに注いで原液の液温を計る。温度計は、これも十数年来愛用の「棒状カラー液温惠」という代物。JIS適合の1/2度タイプのもので、なんとなく信頼してもいいような気になるのだ(笑)。 次に、希釈用の水の用意。夏ならば氷で冷やして冷水を、冬ならばお湯割りで、希釈しただけで、すぐに現像液が適温になるように調整をする。 参考までに・・・・・・原液温度と、希釈用水の温度の組み合わせ例をご紹介。なお、このデータは、その昔カメラ雑誌から書き写したもので、いまだに役立っている(感謝)。この組み合わせで、概ね22〜24度前後の1:1希釈液ができあがるはずだ。 |

【1:1希釈液を作るための液温/水温対照表】

|

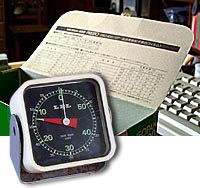

●フィルム現像時間のこと 【もくじに戻る】 フィルム現像の結果を左右する要素はたくさんあるが、中でも影響が大きいのは現像液、現像時間、現像液温、攪拌方法あたりだろう。 現像時間はスタート〜フィニッシュまで、どこからどこまでを計るか?・・・・・・・私の場合は「タンクに現像液を注入開始する時から、排出し終わって停止液を注入し始める時まで」を現像時間として、自分なりのデータを記録している。フィルムメーカーは、それぞれのフィルムと現像液の組み合わせによる推奨現像時間のデータを公開しているけれど、それらのデータには、かなりの安全係数が見込まれているように思う。メーカー推奨値を鵜呑みにして処理すると、たぶん現像過度のネガになってしまうケースが多いのではないだろうか。 いずれにしろネガの現像は、自分の引伸機の光源の方式や、常用印画紙の号数、表現の好みなどに応じて自分で、試行しながら適性データを作るしかないようだ。 |

【私の35mmフィルムの現像時間】

※多階調印画紙またはバライタ2〜3号に、標準階調でプリントすることを前提としたフィルム現像基本データ

|

●タンク撹拌のことなど 【もくじに戻る】 現像途中では、現像液の現像能力は、乳剤に働きかける化学変化によって刻一刻と変化するらしい。で、乳剤面の現像液が劣化しないように、撹拌してやる必要がある。 撹拌の回数を多くしたり、撹拌操作を強く行なうと、現像作用が大きくなってコントラストが強くなったり、現像過度の傾向を示す。また、予想外の現像ムラができることがある。 逆に、撹拌を押さえ気味にすると、現像不足や、コントラストの不足したネガができやすい。ネガの膜面を液が垂れたような縞模様の現像ムラができたりすることもある。 現像初期1分は連続撹拌/その後30秒ごとに数秒(数回)のタンク転倒撹拌/あたりが一般的ではないだろうか。私も、この方法で、撹拌は比較的力強く行なって、少しコントラストの高いネガをめざしている。 タンク内には現像液をいっぱいに入れるのではなく、ある程度の空間があったほうが、撹拌効率がいい・・・・・・・という話もきくけれど、その加減気を配るのも億劫なので、現像液の注入は「あふれる」までを旨としている。撹拌を強く行なうのも、その撹拌効率のよくないとされるのを、少しでも補おうという姑息な考えもあるのだ。 |

|

●せっかちな私の大量現像方法 【もくじに戻る】 ところで、私の実際の現像手順であるが・・・・・・・私は、撮影済みフォルムが3本以上になると、35ミリフィルムは、現像リールに背中合わせのフィルムを巻き込んで現像する。つまり2本用タンクを、最大4本用として使うのである。 その4本巻2本用タンク(笑)を、最多で4個、横一列に並べておいて、右端から一分ずつずらしながら、現像を行なう。この方法だと、わずか十数分で、最大なんと16本のフィルムが現像できるのだ。16本といえば、スナップ撮影であれば、朝から晩まで、かなり気合いを入れて撮らないと、追いつかない本数である。私の通常のペースであれば、二週間以上撮りためた本数というところ。 そのかわり、作業は短時間に極度の緊張を維持して臨まなければならない。かなりスリリングではあるが、最後のタンクに停止液を注ぎ込んだときの解放感は格別である。(笑) |

|

●私のフィルム現像結果測定方法 【もくじに戻る】 フィルム現像を始めたころ、もっとも悩んだのは「自分のフィルム現像の結果はこれでいいのか?」ということだった。 いろんなハウツー本を読み漁ったけれど、けっきょく「現像済みのネガを本のうえにのせて、下の文字がかろうじて読めるくらいがいい・・・・・・」なんていう、非常に抽象的なことしか書かれていないのだ。 唯一、現像フィルムの完全露光したリーダー部の測定方法によって現像濃度を判断するという、具体的な方法が書かれた本があった。印画紙の再現レンジ、ネガのベース濃度などとの関連を踏まえて、ネガの現像結果の最適な数値は「黒化したリーダー部」が「2.0」前後の濃度であるということを知った。 当初は露出計にマスクを付けたりして、自分なりに工夫しながら、現像のたびにネガの測定をしていたのだが、やがて、ある闇ルート(笑)を通じて破棄処分寸前の「濃度測定器」を貰い受けた。これは反射濃度・透過濃度を測定できるスグレものでメーカーが大日本スクリーンとなっているから、たぶん製版会社で使用していたものだと思う。 それを使うようになってからは、ずいぶん正確にネガ濃度の測定ができるようになった。撮影時のコントラストとネガ濃度の相関関係も少しずつ理解できて、晴れの日と曇天とで露出値を変えて撮影し、それに応じた現像を、ある程度計算しながら行なえるようになったのが収穫だ。 以来、フィルム現像のたびにリーダー部を測定し、現像結果の確認をするようにしている。 |

|

●引伸機とレンズのこと 【もくじに戻る】 引伸機っていうのは、一度買ったら、そんなに買い替えるものではない。現に私も、初めに購入したラッキー90MSをいまだに使い続けている。こんなに長いこと趣味で写真を続けるのなら、もうワンランク上の丈夫なやつにしておけばよかったと思うが、この愛用の90MSも斜め支柱の軟弱なところと、ピント合わせの歯車のラフなところをのぞけば(とはいっても、けっこうそれが大事なのだが)、ほかにこれという不満もないのだ。 本体は普及モデルでスタートしたのだが、レンズは、初めに購入したELニッコール50mmが、現行モデルのなかなか性能がよいレンズだったので幸いだった。引き続いて入手した、ELロッコールの90mmレンズも、なかなかいい引き伸ばしレンズで、いまだに愛用している。この2本のレンズで、で35mmネガからブローニーまで、ほぼ問題なくカバーできているので、レンズに関しては不満はない。 |

|

●ネガキャリアのこと 【もくじに戻る】 どんな撮られ方をした写真であっても、プリントの上には、ネガの粒子のエッジがきちんとシャープに再現されていなければいけないのに、本来のシャープネスが損なわれていることがよくある。モノクロプリントをルーペなどで観察すると、けっこうそんなボケが多いことに気づく。ほとんどが引き伸ばしボケだろうと思う。 引伸機の構造から考えると、印画紙側の深度はかなりあるはずだから、引き伸ばしボケの原因は、ほとんどネガの側、すなわちネガキャリアと、引伸機のキャリアを支える部分に問題があるに違いない。 ネガがきちんと平面で支えられていること、引き伸ばしランプの熱や湿気により、ネガがカールしないこと、そしてネガキャリア自体の水平が確保されているかどうかがポイントだ。 私は、ネガキャリアには両面をガラスで挟む方式のものを使用している。(ラッキーDXネガキャリア)。ガラスに埃が付着しやすい難点はあるけれど、ネガの安定保持のためには、やはり両面ガラス式を使うしかないようである。 あるとき、このネガキャリアを使っているのに、やけに引き伸ばしボケが発生することに気づいた。引伸機をバラして、いろいろと調整したり、テストプリントを繰り返した結果・・・・・・・ネガキャリアを挿入する溝がすり減って、きちんと平面が出ていないことがわかった。長年の使用で、摩耗し、キャリアを平面保持できなくなっていたのだ。そこで、薄い金属板をスぺーサにして、キャリアの水平を調整したところ、なんとか許容できるピントが得られたのであった。おかげで、またまた新機種導入は先送りとなった(笑)。 |

|

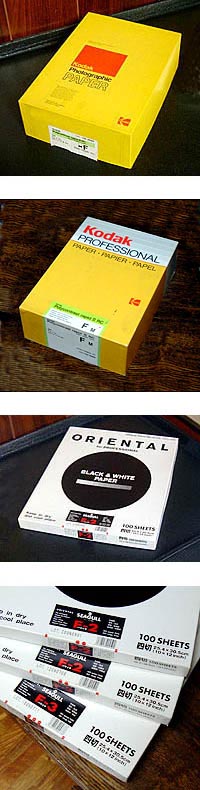

●印画紙のこと 【もくじに戻る】 写真は、印画紙にプリントされて、やっと写真と成りうるものだと思っている。ウェブで写真のホームページなどを開いていて、どうにも矛盾した話であるが、失礼を覚悟で本音を言えば、ウェブで見る写真は写真ではなく、「写真のような画像」という気分。印画紙上の「写真」を見ていただきたいのは山々なのだけれど、諸般の事情により(笑)、モドキにてご容赦くださいというわけなのだ。 というわけで、印画紙の話しである。 私は、それほど印画紙のメーカーや銘柄にこだわっているわけではないが、ここしばらくはオリエンタルのバライタ印画紙(号数紙)を使い続けている。 モノクロプリントを始めたころは、もっぱらレジンコート印画紙、すなわちRCペーパーというやつを使っていた。地方に住む者の宿命として、選択の余地は富士か月光のRCしかなかったのだ。しかし、プリント技術の未熟さもあったのだろうが、どうにも色調や階調が気に入らなかった。しばらくして、印刷材料関係の知人から、「わけのわからんモノだけど、写真用品みたいだからあげる」と、コダック社のポリコントラストII-RC印画紙とフィルターの、サンプル品をいただいたのだ。1982年頃だったろうか・・・・・・この印画紙は、それまでの印画紙とはまったく仕上がりの違うものだった。 業務用分野での機械処理と迅速処理を目的として開発された多階調印画紙とかなんとかいう説明を聞いたのだが、そんな触れ込みなどはどうでもよく、当時の私にとっては、まさに「待望の印画紙」であった。 それからの数年間は、500枚入りキャビネ、250枚入り8×10をどれだけ使っただろうか。入手が困難なため、毎回、写新材料店に無理をいって取り寄せてもらい、プリントしまくったものだった。 何年かして、ポリコントラストII-RCがモデルチェンジした。とたんにそれまでのプリントの仕上がりの感触が大きく変わってしまった。 ところが時期同じ頃、イルフォードが新しくRC多階調印画紙が発売されたことを知る。で、とりあえず試してみる・・・・・・うん、なかなかいい・・・・・・ということで、さっそくコダックを袖にして、イルフォードに鞍替えする。 念のため、多階調フィルターもイルフォードのものにした。それまでのコダックはフィルター号数によって露光時間が変化したのだが、その点で、イルフォードはフィルター濃度を調整し、号数変化による露光時間の変化を少なくしてあったのはありがたかった。 やがて、イルフォードはバライタの多階調紙を発表する。 多階調印画紙を常用しながら、いっぽうで富士のバライタポストカード用紙のテクスチャが大好きであった私は、その新しいバライタ多階調紙にも飛びついた。 そんなこんなしているうち、ふと気付いたことがあった。 多階調印画紙でありながら、私は、けっきょく号数印画紙でいうところの、2号、3号あたりのレンジしか使っていないのでる。自分のフィルム現像の処理もそこそこ安定しているし、自分の求めるレンジは、通常の号数紙で充分なのじゃないだろうか、ということであった。 それに加えて、フィルターを使うことへの疑問もあった。撮影レンズのフィルターと同じ理屈で、使わなくてよければ、それに越したことはない・・・・・・だろうと。 そこで試みに、各社の号数バライタ印画紙を入手して、プリント比較した。 月光、富士の普及品は、とにかく紙厚が薄いのだ。 イルフォードは、ゴージャスな厚手しか製品がない。 コダックは・・・・・・国内在庫が希薄らしい。 で、オリエンタル。このニューシーガルのバライタ号数紙が、厚からず薄からず、ちょうどいい。テクスチャも紙の地色も悪くない。折から、オリエンタルはパッケージを一新したり、モノクロフィルムを発表したり、モノクロ写真への取り組みも意欲的であった。私のモノクロプリント生活で3度目の配偶者に巡り会ったことになる。 オリエンタルニューシーガル・バライタF2/F3、この4切印画紙、これが現在の私の愛用印画紙。末永く、品質を守って作り続けてくださることを祈る。 |

(つづく・・・・・・・)